El cine de Baz Luhrmann tiene la cualidad de no dejar indiferente a nadie, algo que consigue sin problemas gracias a su facilidad para el exceso. Y con un material tan jugoso como el de la novela de Fitzgerald hay suficiente espacio para que el director de Moulin Rouge se explaye y convierta la experiencia en una pesadilla. Al menos durante su primer cuarto de hora. En ese tiempo, la película es una fiesta parecida a lo que debería ser pasar un fin de semana con Cher, algo cargante y demasiado hortera para el gusto del humano medio, pero reconozco que una vez pasado el susto, la cosa cambia.

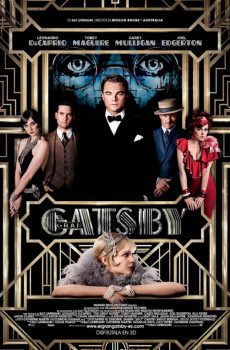

Desde el primer segundo de Leonardo DiCaprio en pantalla, la película se soporta mucho mejor, básicamente porque el actor realiza una interpretación extraordinaria (Oscar al canto, ya verán) y se cuelga el peso de la producción en sus finas espaldas.

Entiéndanme, no es que el resto del reparto no esté a la altura, al contrario, pero es que la estrella de Titanic es un actor como la copa de un pino en su mejor momento y se supera a sí mismo una vez más, y eso que venía de la nueva película de Quentin Tarantino.

Durante sus dos horas y (casi) media, Luhrmann pone el freno todo lo que puede a sus anacronismos musicales, que por muy bonitos que suenen, no quedan demasiado bien en los momentos en los que deberían funcionar, como en la fiesta en la habitación del hotel de la primera borrachera de uno de los personajes principales.

Más o menos romántica, más o menos melodramática y más o menos hortera, El Gran Gatsby es, ante todo, una experiencia rodada en tres dimensiones que funciona mejor si tenemos en cuenta lo pesadillesco de su rodaje y post producción.