Si echamos la vista atrás, recordaremos que Django desencadenado era el proyecto que uniría a Tarantino y a Will Smith, y durante un tiempo hasta yo mismo estuve convencido de que la elección era inmejorable. Jamie Foxx se quedaría con el papel cuando el director comprobó que la superestrella de El príncipe de Bel Air no estaba muy por la labor de formar parte de semejante baño de sangre. Es bastante probable que la esclavitud, la dureza y la cinenciología se repartan las culpas de su negativa.

El caso es que Jamie Foxx ES Django. Pero no el italiano, no es Franco Nero. Foxx, un actor que necesitaba un papel así, por mucho galardón que se haya llevado antes, necesitaba demostrar que el era un tío duro de verdad. Foxx, nacido en Texas, es un conocedor extraordinario de la cultura western, pero también del eurowestern, de Corbucci, de Leone. De la violencia vaquera y la radicalidad italiana.

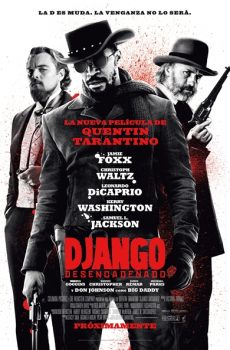

También tenemos a Christoph Waltz, el inolvidable Hans Landa de la anterior obra maestra de Tarantino, Malditos bastardos, y a Leonardo DiCaprio, que se apunta otro director maestro en su currículo, a pesar de las sonadas diferencias que hubo entre la estrella de Titanic y el director durante el rodaje. Pero hay otra interpretación memorable de un habitual del director que no aparece en el póster: Samuel L. Jackson compone uno de los mejores trabajos de su carrera como Stephen, el negro pelota, esclavo dominante y cerebro y mano derecha en la sombra de uno de los villanos de la función.

Y ya luego está la película. Django desencadenado es el western sucio de Quentin Tarantino. Es un western bastardo, como el Django de Foxx. La película más larga de Quentin Tarantino también es la más ligera y desenfadada, pero a pesar de su duración, también es la menos coral y, curiosamente, la que menos trabajados tiene a sus personajes. Django es un esclavo al que libera, en una primera secuencia magistral, el cazarrecompensas King Schultz. El desenlace de la misma es toda una declaración de intenciones: en los tiroteos de este western, las muertes son bastante más ridículas y bestias que en el resto del género.

Django es un esclavo por partida doble: es mercancía fresca y está enamorado de su mujer, sirvienta en Candyland, la plantación que dirige con mano (sangrienta) de hierro Calvin Candie. La misión del negro a caballo es rescatar a su mujer y pasar juntos el resto de sus días.

Las casi tres horas de película (única pega realmente seria de la misma, junto algún anacronismo musical demasiado redundante) se suceden rápidas y salvajes, con la excepción de un tramo pelín alargado en las secuencias con Candie, pero al final todo es tan divertido y la broma es tan gamberra que lo único que puedes hacer es disfrutar de un doble desenlace que no tiene demasiado que envidiar al del cine nazi basterdo o al de los Crazy 88 de Kill Bill. En Django desencadenado, los muertos sangran como si las balas rasgaran sus yugulares. Aunque apunten a los huevos. Y la comedia está presente durante todo el metraje, con mención especial a la secuencia de los sacos y las cabezas de los racistas.

El miedo que tengo es que Quentin Tarantino acabe rodando un inmenso melodrama en España (no es broma, hablaba de algo así en un programa de televisión) antes de una próxima burrada similar a su nueva obra maestra.